外側のヒラヒラした部分を外套膜といいますが、アオリイカはその外套膜が大きく、全体に楕円形に見えるので、甲イカの仲間のようにみえますが、実はケンサキイカやスルメイカの仲間です。甲イカのような硬い甲を持っているわけではなく、筒形の胴体です。春の産卵後・夏に孵化した子イカは、秋から冬にかけて、急激に大きくなり、翌年の春、産卵の後、一生を終えます。

その大きく育った冬のアオリイカが高級食材として流通しているのです。

イカの中で、最もおいしいと言われるほど、旨みが強いのですが、それは、アルギニンなど旨みを持つ遊離アミノ酸を、国内のイカの中では最も多く含むからです。

低カロリーであり、タンパク質が比較的多く含まれ、タウリンも豊富な事、ヘルシー食材といえます。

調理方法としては、何と言っても刺身です。

てんぷら・煮物にしても、もちろん美味。干物もあり、これもまた、格別の旨さです。

アマダイは味の上品さが身上でしょう。これ以上に上品な味の魚は無いと、中央市場の魚のプロに言わしめるほど、上品な旨味が特徴です。

ここ本場へは、長崎県・石川県・福井県・徳島県等からやってきます。関東・山形県以南から東シナ海に生息しています。

関西では「グジ」の呼び名の方がポピュラーな、高級魚のひとつです。刺身もおいしいのですが、身がやわらかいので、塩でしめてから、調理するのに向いています。塩焼き・干物・味噌漬、粕漬にもよく利用されます。うろこが軟らかいので、つけたまま揚げると松笠揚げとなり、うろこのパリパリ感も楽しめます。昆布じめにもよく利用され、誠においしいものです。冬場が旬の魚ですが、当協会特集ページに紹介しておりますように、かぶら蒸しにすると、身体の芯から温まり、かぶらのかおりとともに凝縮されたおいしさが広がります。紹介しております調理方法では、蓋物の和食器がなくても、深さのある食器にラップをかぶせて蒸しています。是非お試しください。

グロテスクな姿に似ず、クセが無くうま味たっぷりの白身魚です。

ここ本場へ入荷する主な産地は、北海道、東北から日本海沿岸の各地、山陰から北九州へと広範囲に及びます。

いまや、冬の鍋食材として、欠かせない魚です。捨てるところがなく、次のような「アンコウの七つ道具」と呼ばれる部位があり、どれもおいしく食べられます。

「とも(尾びれ)」・「ぬの(卵巣)」・「肝」・「水袋(胃袋)」・「エラ」・「肉」・「皮」の七つですが、特に肝は、海のフォアグラと言われ、珍重されています。料理方法として、何といっても鍋ですが、他に唐揚や、ブイヤベース等も美味しいです。

鍋の場合、必ず、下処理をして下さい。皮は下ゆで、ヒレは身などはさっと湯どうしして下さい。アンコウの吊るし切りと言って、おおきなアンコウを吊るしてさばいている様子をテレビなどで紹介していますが、ここ本場では、まな板の上で作業しているようです。

魚屋さんで、以前は「鯛の子」の名前で売られていましたが、スケトウダラの卵ですから、最近は「生タラコ」とか「スケコ」となっています。只、甘辛く煮た料理は、割烹や居酒屋で、今でも「タイノコ」の方がとおりが良いようです。加工品としては、お馴染みのタラコ・明太子があります。

圧倒的に関西の消費が多く、先月のカズノコ同様、関西が本場と言えるようです。

11月から4月頃にかけて北海道から入荷があります。お正月直前には、値が上がりますので、早めに買ってボイルした後冷凍保存するか、お正月を過ぎると値も落ち着きますので、これから、美味しく召し上がって下さい。

調理方法は、煮つけです。薄味で作ると料亭風に、甘辛く炊くと、子供の大好物。おかずにも酒の肴にもなります。下茹での際、包丁で切り目を入れるか、または、一腹を二つくらいに切ると、切り口が花が咲いたようになります。調味した出汁を煮立たせ、その中に下茹した後のスケコを入れていきます。ぐらぐらさせると、つぶつぶが出汁の方にこぼれ出てきますので、火加減しながら、炊いてください。火を消してから、冷めるまでに味がしみていきます。

白くて艶々して、でも、少しクネクネして、一体これは何?というのがタラ白子です。

マダラの精巣部分です。粒子が細かく、とてもクリーミーで、数ある魚の白子の中でも味はAクラスにランクされます。ボイルして冷水で冷まし、紅葉おろしとポン酢で。また鍋に入れても美味しいものです。新鮮なものが手に入れば昆布締めにして珍味な酒の肴に如何でしょうか。

マダラは鍋の食材やフライ等に美味しく頂きますが、スケトウダラの身はかまぼこなど練り物の材料になります。入荷してくるのは、魚の形ではなく、既に撹拌された状態になっています。卸会社では、販売前に、その一部を茹でて、味のついていない蒲鉾のようなものに仕上げ、味見することにより、商品チェックを行っているのです。

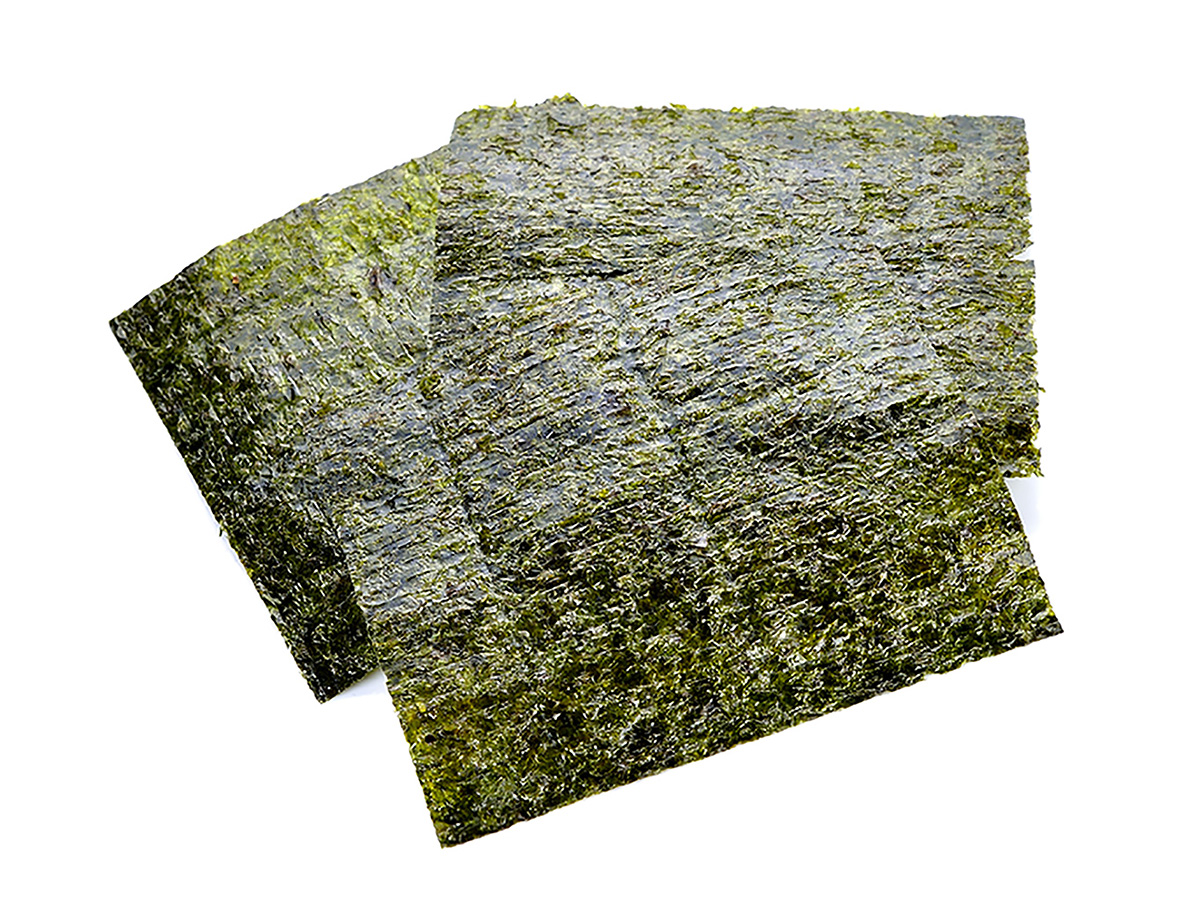

のりの原料は、日本では、スサビノリ・アサクサノリといった、原始紅藻類というグループの海藻です。「新のり」が店頭に並ぶシーズンですが、養殖の方法はおおむね次のとおりです。

牡蠣の殻に胞子をつけて、海中に沈めます。その下には、のり網が広がっていて、牡蠣殻から胞子が落ちて行き、のり網に付着します、これが「種つけ」です。のりの胞子は、成長して15~25cmまでになるのに、わずか30日しかかかりません。これを収穫し製造したものが、店頭に並ぶ「新のり」なのです。かつて、「新のり」は初冬の風物詩だったのです。ところが、昭和40年代から、新たな技術が普及し始めました。種つけし、2~3cmに育ったのり芽を付けたのり網を冷凍保存するのです。

生産業者は最初ののり網から2~3回の摘み取りを終えると、冷凍保存していた、次ののり網を海にもどし、漁場に張り込むのです。そうすれば、12月下旬から、1月にかけて、また新たなのりを摘み取ることが出来、質は、1回目の「新のり」に優るとも劣らないばかりではなくて、12月に入り、のりの成長が遅くなる分味が濃い良い味の「新のり」になります。

場所によれば、のり網を4回も5回も張替え、いつもやわらかく香り高い製品を作る努力をしているところがあるほどです。

初冬に1回だけ「新のり」の季節を迎えていた時に比べ、現在は、11月から2月はじめころまでおいしい「新のり」を手にすることが出来るようになった訳です。その上、保存技術も向上し、益々長期にわたり、おいしいのりを頂くことが出来るようになりました。のりの養殖は大変な重労働ではありますが、このように、すこしでもおいしいのりを食卓にお届けできるよう、様々な工夫がなされています。

情報提供:中央乾物株式会社

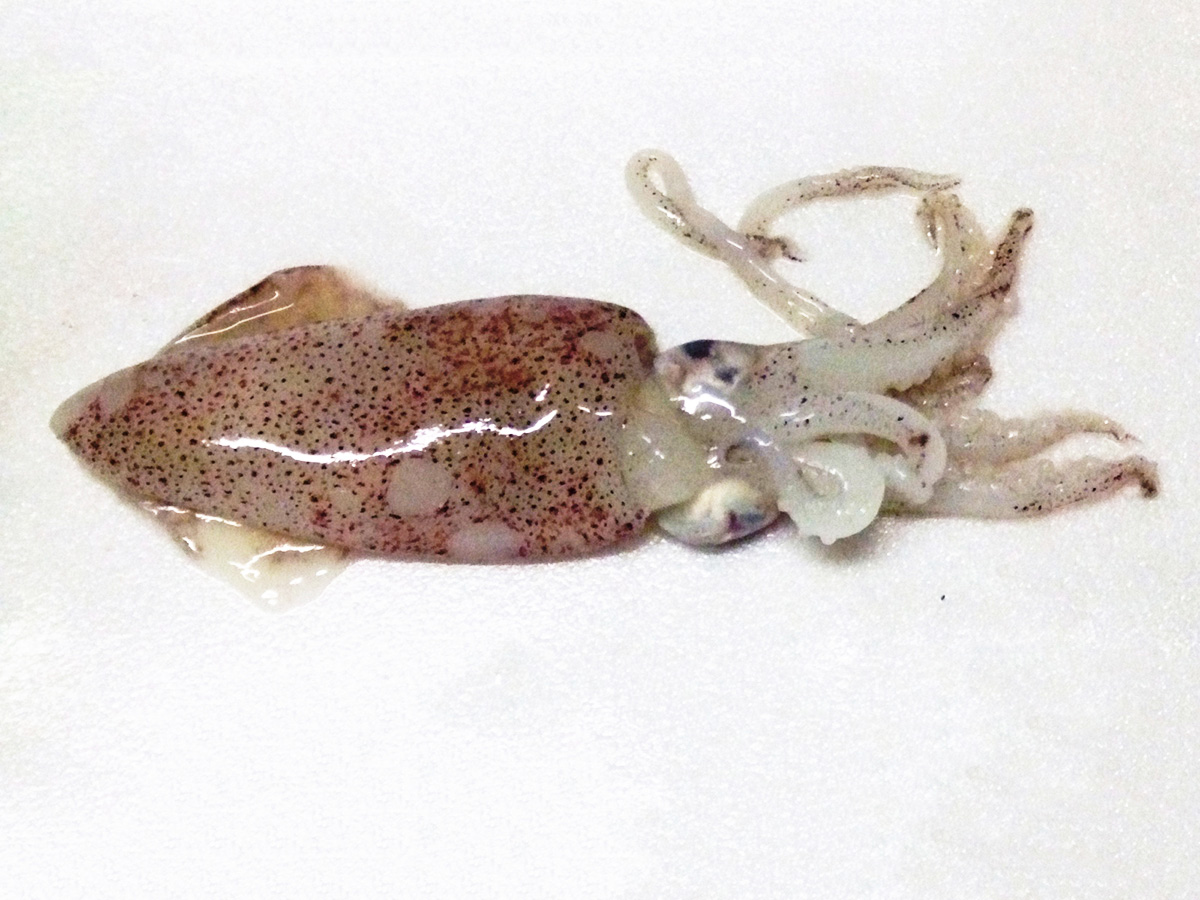

北海道中部以南の日本各地の沿岸部、東シナ海にかけて分布しています。

ホタルイカよりは大きいですが、大人になっても胴の長さは10cm程度です。年間を通して美味しいです。産卵期は晩秋から翌年4月ごろまでで、この時期、入荷量も多くなります。産卵期は沿岸部にやって来るので、釣り人達の楽しみになっているようです。新鮮なものは刺身も出来ます。甘くて柔らかいのが特徴です。煮付けや、ボイルして酢味噌もおすすめです。その際、ワタやスミは除かずにそのまま調理すると、コクが出てより一味違った味わいです。目だけは取っておいて下さい。

スズキ目アジ科の回遊魚、12月から2月頃までの寒い時期が旬です。

この時期、非常に脂がのっていて、「寒ブリ」と呼ばれ、氷見のブリで有名な北陸地方が一大産地です。お刺身で食べると醤油をはじくほどの脂ですがしつこくなく美味しくいただけます。

ブリは、海面養殖事業化の草分け的な魚で、1928年香川県引田で養殖が開始されました。現在では、全国で約15万9千トン(ブリ類)まで増加し、漁業生産に大きく寄与しています。

魚の成長にのみならず、自然環境にも配慮した養殖技術の改良に努力してきましたが、さらに工夫をこらし「こだわりのブリ」を生産し、ブランド魚として販売する動きも出ています。ご存事のように、代表的な出世魚で、関西では、ツバス→ハマチ→メジロ→ブリとなります。若いころの名前は地方により変わりますが、最後はみんなブリになります。多くは切り身で販売されていて、骨が無く、調理方法のバリエーションに富み、子供からお年寄りまで好まれています。刺身・照り焼き・塩焼き・粕汁・ぶり大根・ブリしゃぶ等、家庭料理の食材として人気者です。

旬の食材レシピでは、鰤を使った豆乳を使った和風グラタン、酒粕煮を掲載しています。粕汁より濃厚で、この季節ならではの煮物です。

松葉ガニや越前ガニの名で知られているは「ズワイガニ」。今月ご紹介するのは「ベニズワイガニ」です。高価で取引されるズワイガニに比べ、漁期が長く、漁獲量も格段に多いベニズワイガニは、手頃な値段で流通しています。味では、ベニズワイに軍配をあげる地元漁師もいるほど、味が濃厚で、おいしいのですが、ゆで方が難しく、身入りが少ないこと、流通量が豊富ということで、比較的安価なのです。

剥き身での流通が多く、ゆでたり剥いたりする手間が不要で、食卓に登場しやすい食材といえます。

では、一体、殻はどこへいくのかというと、サプリメントに変身しています。血中コレステロールを下げる効能を持つキチン・キトサンという成分が、含まれていて、漁獲量日本一の境港にはキトサン加工工場が多くあり、キトサン生産量も日本一です。また、身の殻は、おなじみカニグラタンの入れ物としても利用されています。

扱いやすいむき身と春菊を使って冬のパスタはいかがでしょうか。美しくておいしい一品です。

日本の野菜の中でも、最も古い野菜で、「日本書紀」持統天皇の7年(西暦693年)に栽培を奨励するおふれを出したと記されているのが、最初です。長きにわたり、品種改良を重ね、現在市場に流通しているのは、「白鷹」や「餅花」等が主流です。見た目にはかぶの形はしていませんが、日野菜や、野沢菜もかぶの仲間です。

ここ本場へは福井県・徳島県・石川県などからやって来ます。

かぶには、ビタミンCや、アミラーゼが含まれていますが、葉もビタミンA・Cやカルシウム、鉄分が豊富なので、捨てないで、おおいに利用しましょう。

料理方法としては、漬物・スープの具・炊き合わせ・かぶら蒸し・酢の物等があります。当協会の今月の特集レシピに甘鯛のかぶら蒸しを紹介しております。かぶのかおりが食欲をそそる一品です。寒い冬の夜に是非お試しください。

今、ちょっとはやっている蒸し料理にもお使い下さい。電子レンジを使った蒸料理なら手軽です。かぶの他にお好きな野菜や白身魚・豚肉等といっしょに蒸して、ポン酢で召し上がって下さい。おいしくて、ヘルシーな一品です。

元々、東京都江戸川区小松川が原産地で、その地名から小松菜という名前がつきました。今でも、江戸川区周辺には生産者が存在していて、東京都は生産量全国1位となっています。

使いやすく、比較的安価であるため、元々ホウレンソウ・シロナが中心の関西圏でも需要が伸びてきています。

周年出荷されていますが、「冬菜」の別名があるように、霜が降りてからの季節がおいしくなります。

和え物、おひたし、炒めもの、汁の具等、使い勝手が良い野菜です。あくがないため、鍋物にも向いていますし、又、バターやクリームとの相性も良いので、洋風料理にも使えます。

難点として、傷みやすいことがあげられます。出来れば、購入したその日に、遅くても、2~3日以内に使い切ることが肝心です。

使い切れない場合は、固めに茹でて、使いやすい長さに切り、冷凍保存すると良いです。

だしを充分に吸ったおでん鍋の大根。冬の風物詩です。

かつては、バラエティ豊かにさまざまな品種が栽培されてきましたが、最近は根の上部が淡緑色をした青首系一辺倒に変わりました。

辛い大根おろしに閉口されたご経験があると思いますが、今では、そのような大根にお目にかかることがありません。1974年、関西の青首系から、改良されたのがきっかけです。辛くなくて、味が良いので消費者から好まれ、病気に強く栽培が楽なので農家にも歓迎され、青首系はまたたく間に全国に広まったのです。

ここ本場へは、徳島県・和歌山県・長崎県・兵庫県などから入荷します。

おでん以外にもさまざまな調理方法があります。刺身のけん・大根サラダ・なます・ぶり大根・フォアグラ大根・ふろふき大根等です。

ダイコンの切り口を見ると、皮が分厚いのが良くわかります。この分厚い皮は、捨てずに、マッチ棒程度に切って炒めたり、塩をしてしんなりさせ、その塩を洗い流し、余分な水を絞り、ポン酢をかけてみて下さい。手軽でお得な一皿になります。

君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に雪は降りつつ皆さんよくご存知の、百人一首に収められている和歌です。

詠人である高孝天皇の頃、9世紀の日本は、もちろん暖房もウールのような温かい衣類も無く、さぞかし厳しい冬であっただろうと想像できます。

春草が芽を出し始めると、待ち遠しい春がやって来たと、たとえちらちら降る雪の中でも、ウキウキと若菜積みに出かけたことでしょう。

なぜ、まだ春浅い頃に若菜を積むかと言うと、この若菜に「邪気を払う力」があると信じられていたからです。邪気を払うとは、すなわち、病気にならないという事ではないでしょうか。現代とは違い、冬は野菜不足になりがちなので、自然な体の要求として、こぞって、若菜積みに出かけたのでしょう。この若菜摘みが、「春の七草」と、形を変えて連綿と続いているのです。私たちは、スーパーに並んでいるパックを買ってきて、温かい部屋で、日ごろ余り食べることのない珍しい野菜を頂くことになるのです。

七草とは、

「せり」は芹・「なずな」はぺんぺん草・「ごぎょう」は母子草・「はこべら」ははこべ・「ほとけのざ」は小鬼田平子・「すずな」は蕪・「すずしろ」は大根です。

七草粥だけではなく、リゾット・卵焼き・シチューなど工夫次第で季節をお楽しみください。

情報提供:大阪中央青果株式会社

写真提供:JA西条

柿は生で食べても、もちろんおしいしいですが古くから、干柿として、多く親しまれてきました。

干柿のなかでも、あんぽ柿は、いわゆる半生のような食感が特徴です。他の干柿より、圧倒的に柔らかく、ジュシーで、かおりも高いのです。あんぽ柿の製造方法は、他の干柿と違いがあり、アメリカの干し葡萄製造の方法を研究・応用したもので大正末期に導入・出荷が始まりました。

大阪市中央卸売市場本場へは、毎年、福島県を中心とした東日本及び和歌山県・鳥取県等から、11~1月に入荷されます。

原料となる柿は、蜂屋柿・平核柿などの渋柿です。蜂屋柿はより柔らかいのが特徴、平核柿は甘味が強いのが特徴です。カリウム・βカロテンなどを豊富に含んでいます。冷蔵庫で保存すれば、半年以上は保存できますが、時間とともにかたくなっていきます。柔らかいまま保存したい時は冷凍保存します。

食べ方は、おやつのようにそのまま食べて、食感・香・甘味を楽しむもよし、菓子や、漬物の甘味料のひとつとして使っても、自然な甘さと良いかおりで仕上がります。当協会の特集レシピ(平成20年11月版)では生の柿とチーズを取り合わせましたが、このあんぽ柿もチーズ、特にブルーチーズと相性がよく、まぜるとあんぽ柿の甘さとブルーチーズの塩味が相まって絶妙の味です。

見た目も、柿色とブルーチーズのクリーム色と青色のコントラストが美しいです。ねっとりしたもの同士なので、胡桃や松の実で食感にアクセントをつけても良いでしょう。

只、柿なますにするには少し柔らかすぎます。時間がたって硬くなってしまったあんぽ柿の方が、向いています。

また、ヨーグルトとも良く合います。やわらかい内には、ジャムのような感じで、硬くなってしまってからはきざんで、ヨーグルトと一緒に食べても、それぞれにとても美味しいものです。

クリスマス・お正月・バレンタインデー・桃の節句と12月から年の初めにかけて、楽しい行事が続きます。

イチゴは、ケーキの飾りなど、これらの行事の中で大活躍します。その為、12月から3月にかけて、一年中で最も出荷量が多いのです。すぐれた品種改良技術で、「とちおとめ」、「あまおう」、「さがほのか」、「紅ほっぺ」など、より甘みの強いイチゴが主流になっています。

そして、おいしいだけではなく、ビタミンCがタップリ。5~6粒で1日の所要量を満たしてくれますので、この季節、風邪予防の強い味方といえます。

他には、食物繊維を多く含むことも特徴です。柑橘類の2倍もあり、大腸の働きを助けて便通をよくしてくれます。ヨーグルトをかけて食べると効果倍増です。善玉コレステロールを増やしてくれる働きもありますので、便秘だけではなく、成人病予防の効果も期待出来ます。食べる直前に洗いますが、その際、ビタミンCが流れてしまわないよう、へたを取らずに水洗いして下さい。冷蔵庫で保存の上、早めに食べきって下さい。

冬場でもハウス栽培の「いちご狩り」を楽しむことができます。最近は棚作りで、しゃがまずに、立ったまま摘むことが出来る農園も増えてきました。

11月中旬から3月末ごろまで流通していますが、1月・2月が最も入荷量が多いのです。咳を抑える効能はもとより、品種改良を重ね、実が大きく、皮がよりやわらかく、甘くなり魅力的な果物として人気があります。

生食、甘煮以外の料理として、目先の変わったところで、産地から「きんかん寿司」をご紹介します。

米3合に、キンカン20個です。

①こぶと酒を入れご飯を炊く。

②ちりめん0.5カップをお湯で戻しておく

③きゅうり1本を板ずりしたあと、スライスする

④きんかん5個をりんごのように皮をむき、小さく切る。

⑤すべてのきんかんの汁をしぼり、砂糖大さじ5・塩小さじ1.5、ちりめんと混ぜ合わせる。(味はお好みで調整して下さい)

⑥ご飯に⑤を混ぜ、③と④を混ぜ込む

甘い香りが嬉しいお寿司です。

初冬から初夏にまで出回る、息の長い柑橘です。

1972年に清見と中野3号ポンカンの交配種として誕生しました。

生産を始めた地域にちなんで「不知火(しらぬひ」)」と呼ばれ、「デコポン」は登録商標です。デコポンを名乗るには、糖度13度以上である事やクエン酸1.0以下など「全国統一糖酸品質基準」を作って、品質の保持につとめています。色々生れてきた新種の中でもスーパースターと言えるでしょう。今でも贈答用の必須アイテムですし、家庭用としてもスーパーの売り場を大きく占めています。

特徴の第一はやはりバランスの良い甘みでしょうが、次に上げられるのが、皮がむきやすいことです。果肉は柔らかく、多汁です。小袋の薄皮も薄く、そのまま食べられます。

他の柑橘類同様、ビタミンCが豊富で、風邪予防には効果大です。

小袋のことをジョウノウと呼びますが、この膜の部分にはペクチンが多く含まれていて、整腸作用があり、便秘やお腹を壊しているときに効果があります。

デコポンと名乗っているものは、基準で糖度13度以上、クエン酸1.0%以下と決まっているので、味の当たり外れが少ないのです。ブランド名で、基準を定めて、品質の安定を図っているのは、全国の果実の中でデコポンだけです。