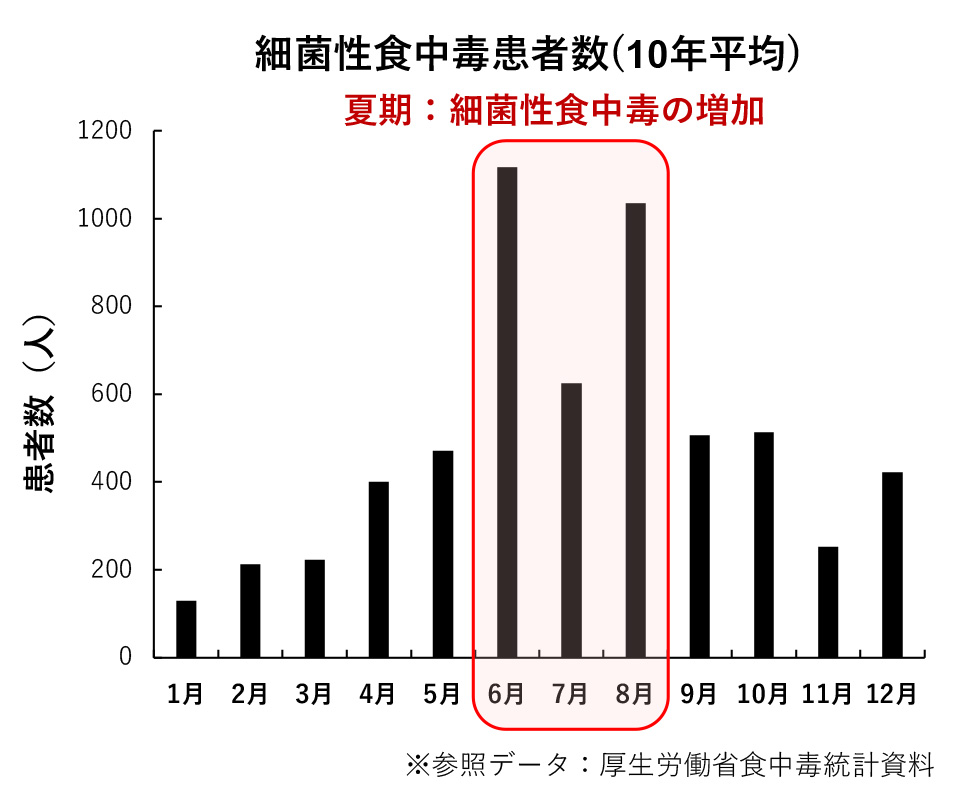

暑い夏が近付いてきました。 夏期は、気温や湿度が高く細菌が増え やすい環境となるため、細菌性食中毒 に注意が必要です。厚生労働省食中毒 統計資料によると、6月から8月にか けて細菌性食中毒が増加しているこ とが分かります。6月は梅雨の季節で 湿度が高くなります。これから食中毒 が増えやすいシーズンとなるため、よ り一層注意するようにしましょう。

では、細菌性食中毒を防ぐために、何に気を付ければよいのでしょうか。それには、 どういった状況において食中毒が発生しやすいのかを知ることが大切です。

多くの細菌性食中毒は、食中毒の原因菌が増殖した食品を食べたり、増殖した細菌が 産生した毒素が含まれた食べ物を食べたりすることで起こる健康被害で、嘔吐や下痢、 腹痛、発熱などの症状を引き起こします。食べ物が腐った場合は、食品の味・色・臭 いに変化がありますが、食中毒の原因菌が増殖しても味・色・臭いに変化がないため、 食べる前に気付くことができません。

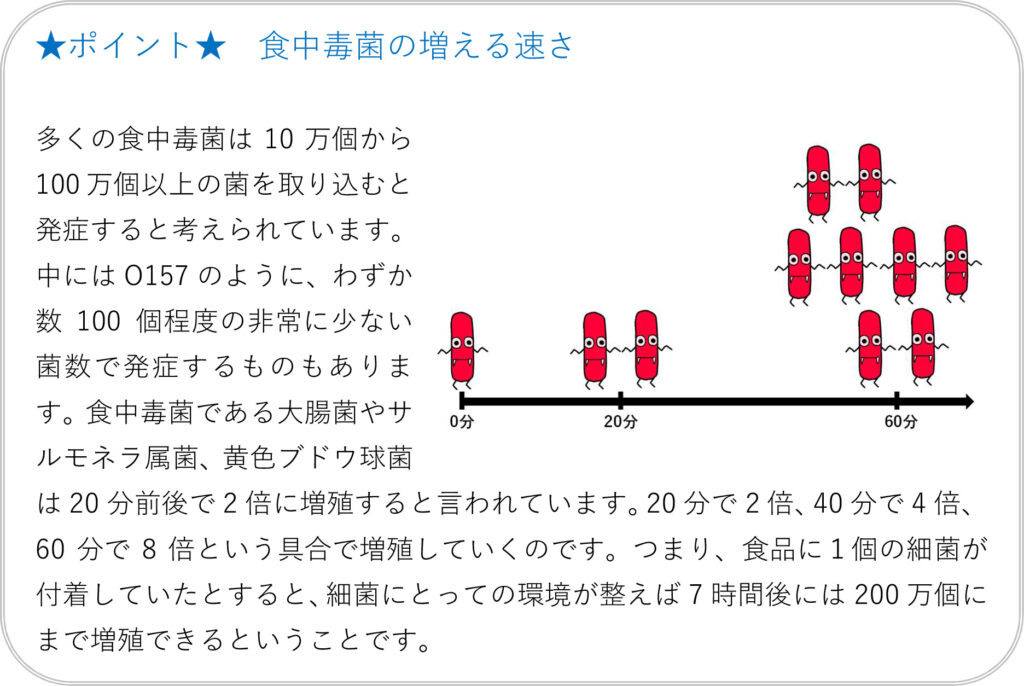

細菌が増殖するのはどんな状況の時でしょうか。細菌が増殖するのは、次の 3 つの要 因が重なり合った時です。

1. 温度

2. 水分

3. 栄養分

これらの 3 つの要因は、どれか一つでも取り除けば食中毒のリスクは低下するので、 取り扱う食品の種類や食品を取り扱う環境に応じて、これらの要因への対応策を講じ ることが大切です。では具体的に、市場に流通する食品を取り扱う際に、これらの要 因について注意すべき事項を確認しましょう。

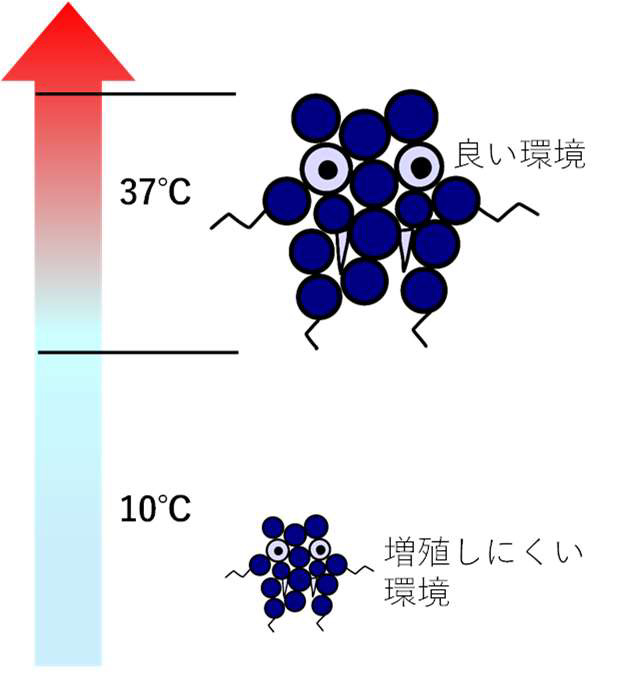

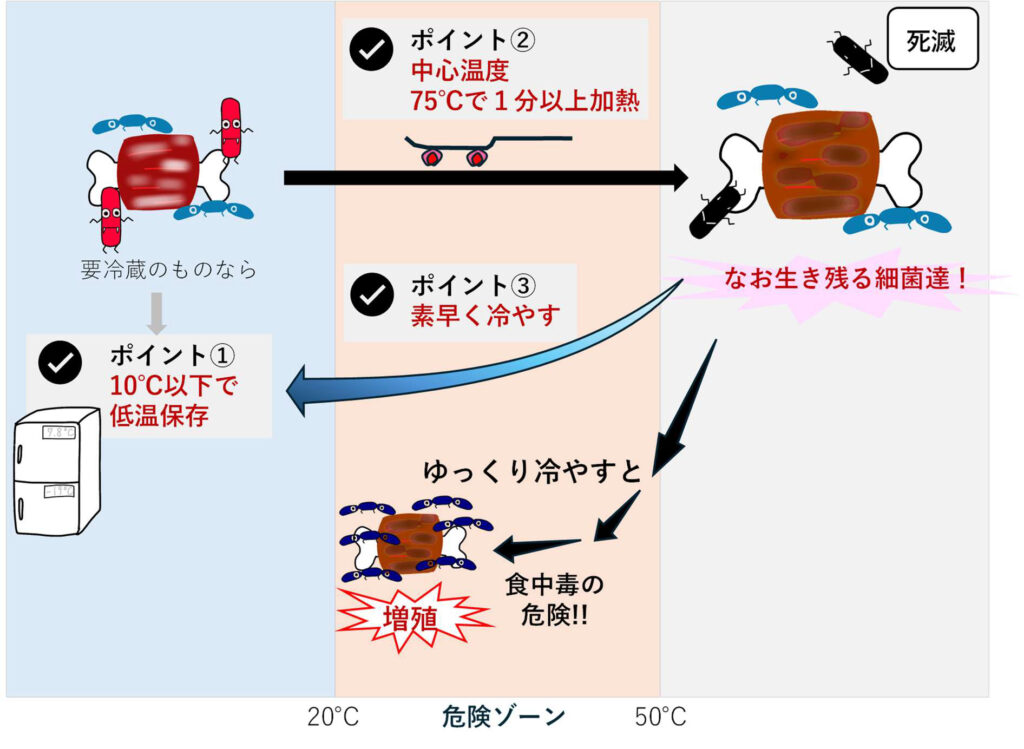

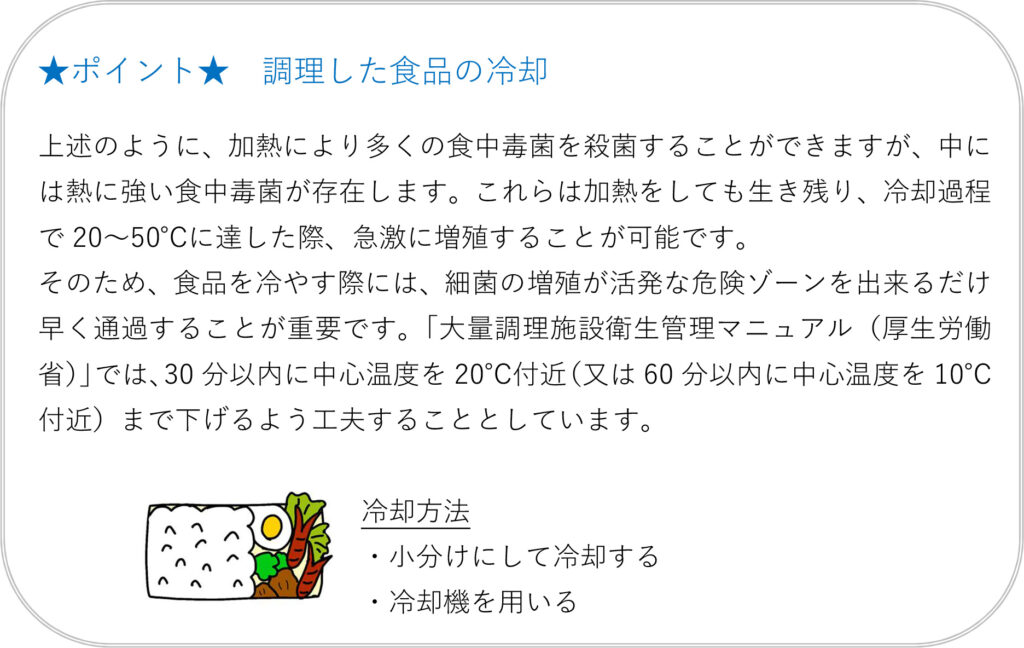

細菌の多くは高温多湿(20~50°C、特に 37°C前後)の環境で増殖が活発になります。

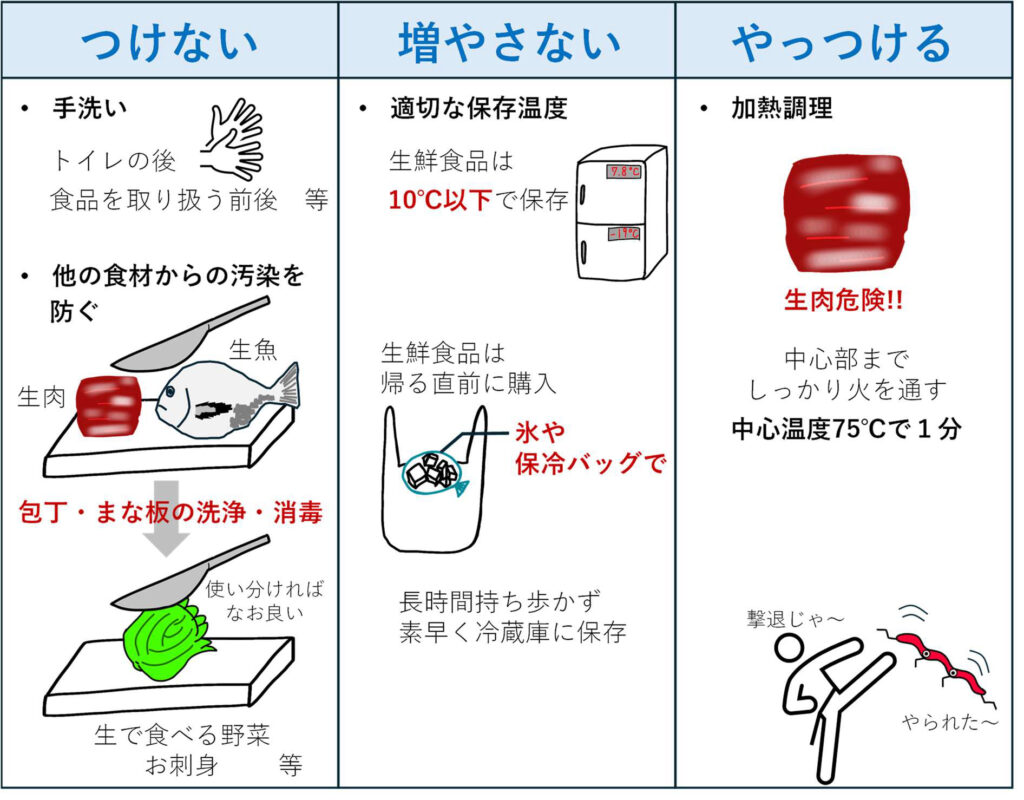

人の体温や夏の気温と同じくらいですね。一方で、 10°C以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス 15°C 以下では増殖が停止します。食べ物に付着した菌を増 やさないためには、10°C以下の低温で保存することが 重要です。また、多くの食中毒菌は、加熱(中心部の温度が 75°Cで1分間以上)することで殺菌することが できます。温度管理は、食品を取り扱う人が管理する ことができるポイントですので、徹底した管理を心掛 けるようにしましょう。

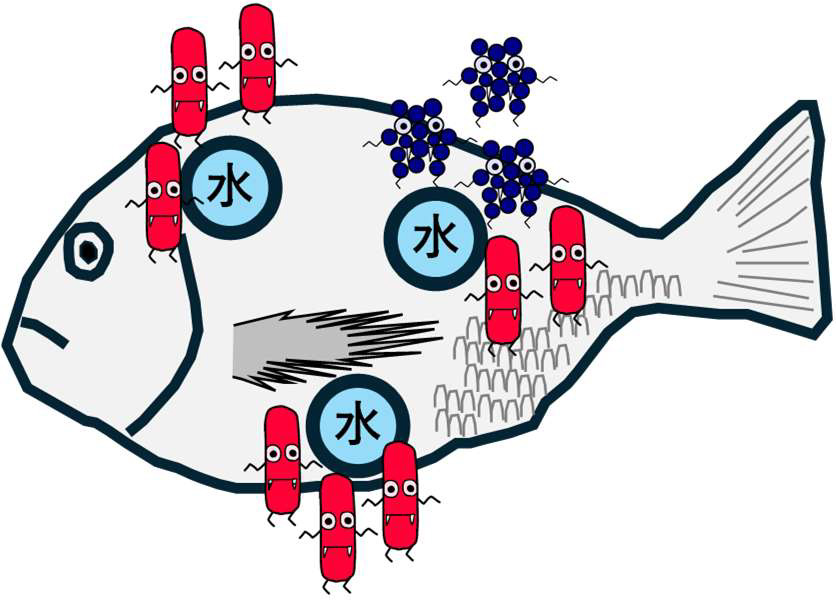

細菌等の微生物の増殖には水分が必要です。 食品に含まれる水分には、細菌が増殖に利用 できる水(自由水と呼ばれる)と増殖に利用で きない水(結合水と呼ばれる)があります。市 場で取り扱われる鮮魚や野菜・果物、生肉等の 食品では、細菌が増殖に利用できる水が比較 的多く、ほとんど全ての微生物が増殖しやす い環境となっています。

タンパク質や糖質を含む食品、つまり肉や魚等は、細菌が増殖するための栄養分とな ります。そのため、調理器具等に食品の汚れが付着したまま放置すると、細菌が増殖 しやすくなるので、こまめに清掃し清潔な状態にしておきましょう。

お弁当を例に考えてみましょう。

朝 7 時に作ったお弁当に、1個の細菌が付着していたとします。元々食材についてい た、あるいはお弁当を作った人から付着した等が、細菌が付着した原因と考えられま す。このお弁当を暑い夏保冷せずに 37°Cの屋外に放置した場合、14 時には食中毒が 発症し得る数まで細菌は増加してしまうということです。屋外のイベントでお弁当を 販売する等の際は、特に保管方法に注意が必要ですね。

ここまでのポイントを踏まえて、食中毒予防の3原則「つけない、増やさない、やっ つける」を徹底しましょう。

食中毒を起こさないために、食に関わる全ての人が気を付けましょう。

大阪市では毎年 7 月を食中毒予防月間と定め、食中毒防止に努めています。また、7 月から 9 月の間、食中毒が発生しやすい条件になる日に食中毒注意報を発令しており、 発令状況はテレホンサービスや大阪市のホームページで確認できます。場内において も開場日に2回、食中毒予防啓発のための場内放送を実施しており、中央卸売市場か ら食中毒や違反食品を出さないための取り組みを行っています。

食中毒注意報発令状況の確認は↓

〇テレホンサービス(24 時間テープ案内)

電話:06-6208-0963

〇大阪市食品安全情報発信 X(旧 Twitter)「大阪市食品安全ニュース」 (@ocfs_news)

令和 4 年 4 月に「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」が改正され、令和 3 年 度まで実施されてきた「ふぐ処理講習会」に代わり、国の定める認定基準を満たした 「ふぐ処理試験」が令和 4 年度から実施されています。 受験を希望される方は事前受付を行う必要がありますので、必ず期間内に手続きくだ さい。

○事前受付期間

令和7年 6 月2日午前 9 時から令和7年 6 月 30 日午後 6 時まで

○申込方法

大阪府行政オンラインシステム

令和7年度ふぐ処理試験受験申込の事前受付 | 大阪府行政オンラインシステム

※インターネットでの申込みが困難な方は、大阪府食の安全推進課にご相談ください。

大阪府食の安全推進課 ふぐ処理試験事務局

電話 06-6944-6705(平日:午前 9 時~午後 6 時)

<参考>

大阪府 ふぐ処理試験について https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/hugu/hugumousikomi.html

各支社で「のぼり」を立てて、さかなの日をアピールしています!

2025年5月19日

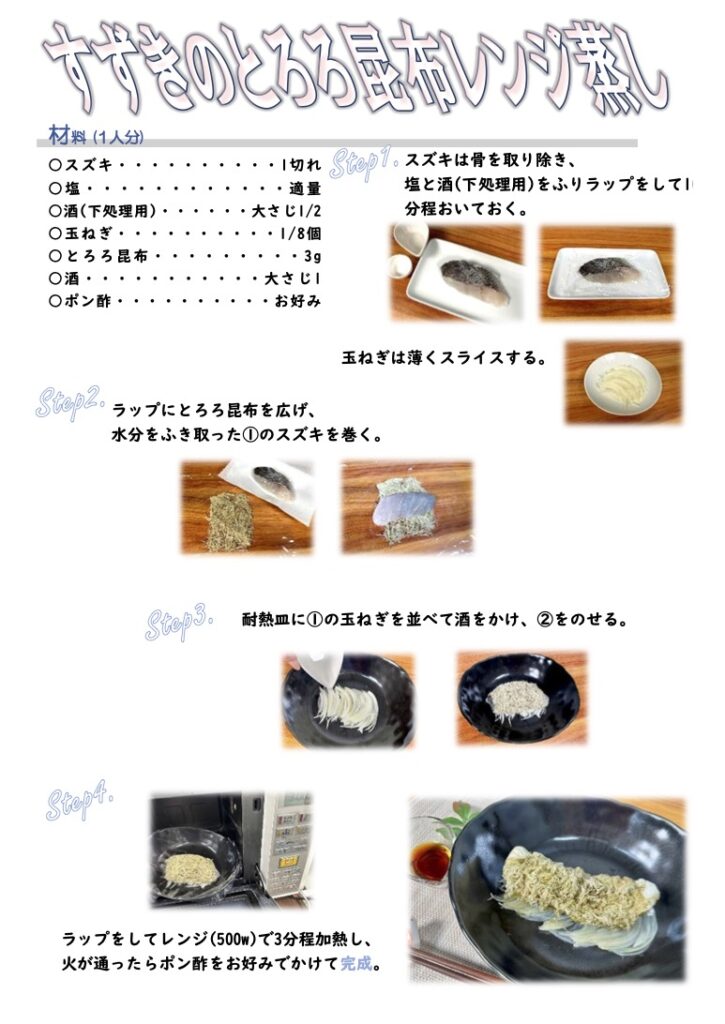

本年度のうおいち新入社員(12 名)を対象に、研修の一環として講義と料理教室を行いました。 共催として、徳島県関西本部企画連携担当 平野様、徳島県農林水産部水産振興課 嵐様よりご協力い ただき、講義と食材提供していただきました。

【研修内容】

朝 9 時より、食品業界にて大切な指標である「歩留まり」について講義しました。自分で仕入れた商品

が消費者に至るまで、ラウンド状態から切身に加工される過程で値入率を含めどのように価格が決まっ ていくのか、実際に各自の電卓を用いて計算しました。

料理教室の会場に移動後、平野様、嵐様より徳島県の水産物取扱いや本日の食材について講義とご 紹介をいただきました。徳島県はハモやタイの一大産地である上に、陸送距離としても近畿圏に近いため、 弊社に限らず近畿圏の食卓を支える重要なパートナーです。近頃の食育活動では、教育者と受講者とい う立場だけでなく、行政等の連動も含めて活動の一環としております。講義をうけて、産地についての理 解が深まった様子でした。

今回の料理教室では、メイン食材である天然マダイをはじめとして、徳島県産の食材「わかめ・人参・椎 茸・たけのこ・すだち」等の食材を用いて、1タイのお刺身、2タイの炊き込みご飯、3タイの潮汁、4徳 島県産たけのことタイの頭炊き の 4 品を作り、また徳島県の特産物である鳴門金時をデザートにいたし ました。

魚を捌いたことがない新入社員も多く、悪戦苦闘することも多かった様子ですが、各スタッフや経験豊 富な同期の新入社員に倣いながら、タイの頭を半分に割るところまで一人で終えることができました。 見学にいらっしゃった方も、「皆さん手際が良いですね」と感心なさっているようでした。

タイ以外の食材も調理し、自身で作成した料理を食べた後、最後には事前に測定していたそれぞれのタ イの歩留まり率より、自分のタイが店頭に並ぶとしたら値段は幾らくらいになるのか計算して、研修の締 めとさせていただきました。

反省点や今後に向けての改善点もありましたが、和気あいあいと楽しい雰囲気のなか、実習を無事に 終えることができました。数日後には配属式を迎える中行った料理教室でしたが、同期と親睦を深めなが ら、配属後も互いに協力しあっていっていただきたいです。

最後になりますが、食材の提供や講義、調理補助をしてくださった徳島県の皆様、補助に入っていただ いた弊社の人事課、皆様のご協力あって無事に終える事ができました。誠にありがとうございました。

~徳島県 平野様より~ 食材を扱うプロとなる方々に徳島県産水産物及び農産物を紹介するよい機会となり、 今回を機に、徳島県産水産物の取扱いなど、様々な形で連携していければうれしい限りです。

他の食育トピックはこちらから

https://www.uoichi.co.jp/shokuiku_topics.html?_filter=entry&limit=6

令和7年7月1日~9月26日(必着)

9月下旬予定

大阪府下の高校生以下

①高校生の部 ②中学生の部 ③小学生4年生以上の部 ④小学生3年生以下の部

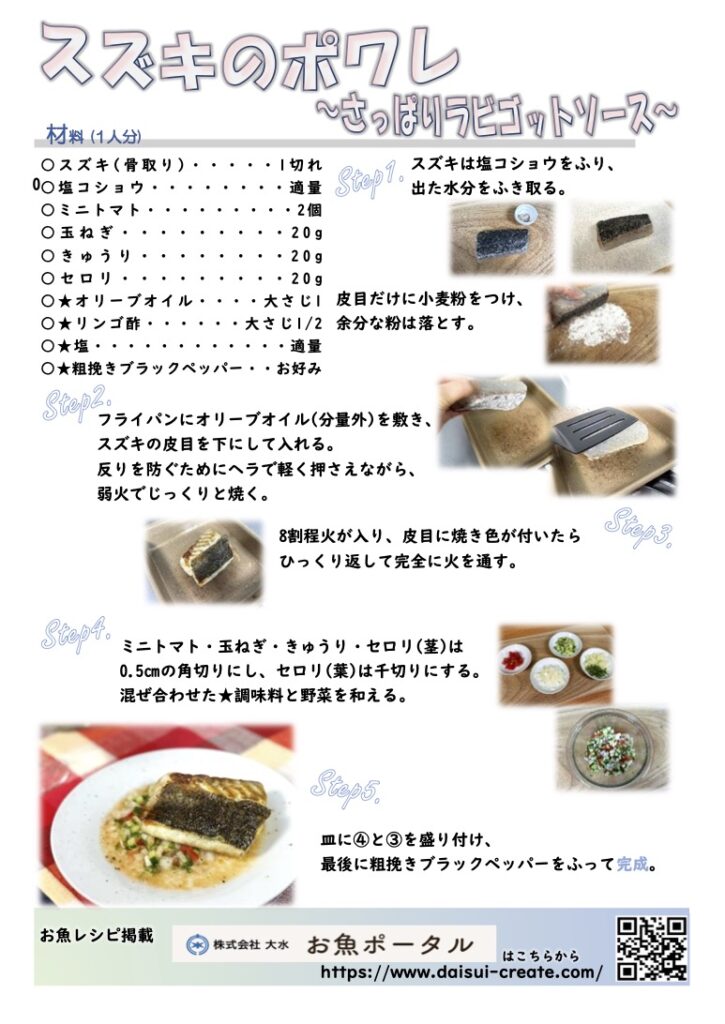

おさかな(おさかなを自由に表現してください)

◎サイズ/四つ切画用紙

◎画材/水彩絵の具、パステル、クレヨン、色鉛筆など

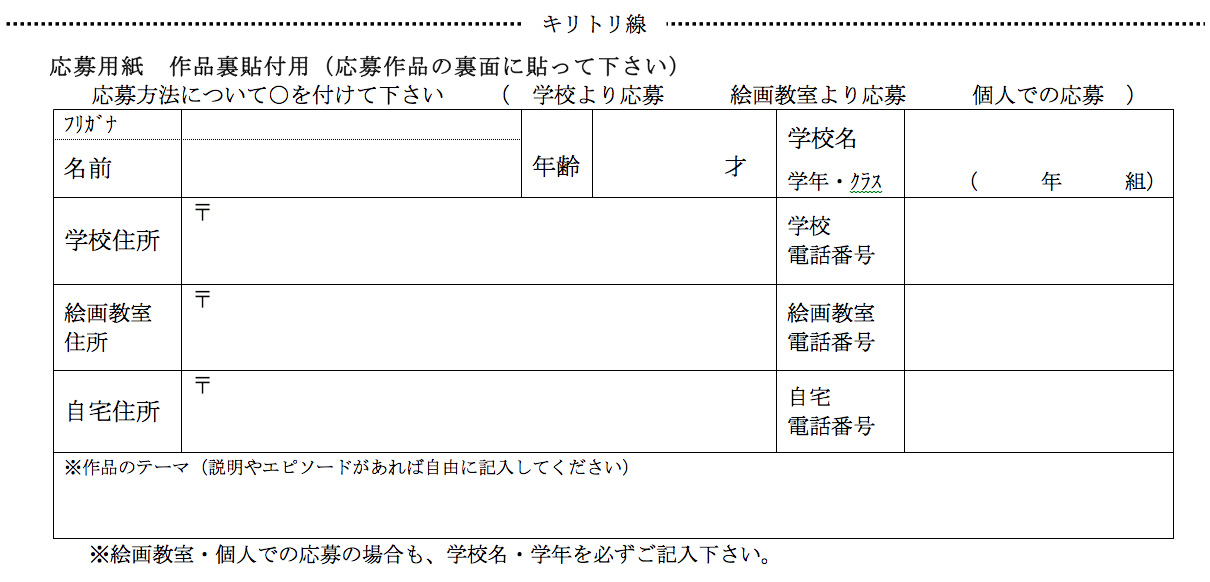

◎下記の応募用紙に必要事項(住所・氏名・年齢・学校名・学年・クラス・作品のテーマや

簡単な説明分)を記入のうえ、作品の裏に貼り付けてください。

◎作品は未発表の作品に限ります。また、応募作品の返却はいたしません。

※応募作品の著作権は主催者に帰属します。

※応募用紙に記入いただいた個人情報は、本コンクールに関する審査および結果等の通知や作品の確認以外に使用いたしません。

〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市水産物卸協同組合内 大阪おさかな普及協議会 宛

TEL:06-6469-3908 ※持込も可、ただし市場休場日は受付不可

令和7年10月上旬 ※入賞者の方には、学校・絵画教室を通じてもしくは個人にご連絡します。

令和7年10月下旬より約5ヶ月 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟1階研修室にて展示

令和7年10月18日(土)午前10時~ 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟16階大ホール

①高校生の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪府知事賞 | 1名 | 2万円相当の図書カード |

| 大阪府教育委員会賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 5千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 3千円相当の図書カード |

②中学生の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪府知事賞 | 1名 | 2万円相当の図書カード |

| 大阪府教育委員会賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 5千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 3千円相当の図書カード |

③小学生4年生以上の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪市長賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪市教育委員会賞 | 1名 | 7千円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 3千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 2千円相当の図書カード |

④小学生3年生以下の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪市長賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪市教育委員会賞 | 1名 | 7千円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 3千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 2千円相当の図書カード |

大阪おさかな普及協議会の構成委員および外部委員からなる審査委員会を設置し、厳正な審査を行い賞を決定します。

入選作品の中から、市場PRのためにカレンダー等に使用する場合があります。

大阪おさかな普及協議会

大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員会(申請中含む)

一般社団法人大阪市中央卸売市場本場市場協会 公益財団法人大阪府漁業振興基金

「日本三大祭」のひとつ天神祭まで後一月。

その中でも、本場の若者たちがかつぐ玉神輿は、祭のしんがりをつとめ、特に注目を集めることになります。

夕刻から繰り広げられる陸渡御での玉神輿を夕涼みをかねて、ぜひご覧ください。

(玉神輿講事務局)

※6月24日(火)から業務管理棟1階北玄関横の研修室前に天神祭玉神輿講の飾りつけを行う予定です。ぜひご覧ください。

| 結果 | 優 勝 大阪市水産物卸協同組合 |

| 日時 | 4月4日(金)~4月25日(金) |

| 場所 | 松島球場(西区) |

| 結果 | 【テニスの部】 男子 優勝 木下 裕 、 宮本 克彦 組 (中青)(青卸) 【ソフトテニスの部】 I部 優勝 岩田 勝介、中辻 幹二 組 (青卸) |

| 日時 | 5月14日(水) 午前9時 ~ |

| 場所 | マリンテニスパーク北村(大正区) |

| 結果 | 【団体戦】 男子の部 優 勝 藤岡智也、西瀧 亮、佐野大地チーム (うおいちA) 女子の部 優 勝 石村友佳、村井真穂、唐沢奈沙チーム (うおいち1) 【個人戦】 男子の部 優 勝 多田和広 (中央冷蔵) 女子の部 優 勝 石村友佳 (うおいち) |

| 日時 | 6月4日(火)午後6時 ~ |

| 場所 | 心斎橋サンボウル |

資料室では、図書以外に下記のような新聞の供覧も提供しています。静かな環境で、ゆっくりと日々のニュースや過去の記事の検索にご利用ください。

日本経済新聞・日経MJ・水産経済新聞・みなと新聞・食糧経済

食品市場新聞・農経新聞・シーフーズニュース

保存期間は、日本経済新聞・日経MJは当年と昨年分、他紙は当年と過去4年分です。

尚、業務時間は次のとおりです。

・土曜日以外の開場日

・午前9時~午後3時

| 『大阪天満宮と天神祭』 大阪天満宮文化財研究所所長 | (創元社) |

| 『あまから手帖』 2025年1月号:谷町1から9 2025年2月号:Coffee. | (クリエテ関西) |

| 『野菜情報』 3月:令和7年度予算案および令和6年度補正予算における野菜関係予算の概要 4月:加工・業務用野菜の生産・供給拡大に向けた取り組みの方向 5月:野菜品目の需給動向の「見える化」 6月:改正基本法に基づく、初の食料・農業・農村基本計画の策定について | (農畜産業振興機構) |

| 『果実日本』 3月:キウイフルーツ産業を展望する 4月:持続的生産可能な果樹園地 5月:今年の重要害虫防除策 6月:鮮度保持の最前線 | (日本園芸農業協同組合連合会) |

| 『全水卸2025』 3月:卸主導による魚食普及推進施設「うおざ」 5月:食品流通・取引の適正化等に関する法案に係る考察 | (全国水産卸協会) |

| 『アクアネット』 3月:生物餌料の昨日・今日・明日 4月:小規模水産経営の未来 5月:養殖魚の重要疾病と対策 2025 Part1 | (湊文社) |

| 『海外漁業協力』 №110:パプアニューギニアの水産加工プロジェクト | (公益財団法人海外漁業協力財団) |

| 『FRANEWS』 №82:ブルーカーボン | (国立研究開発法人水産研究・教育機構) |

| 『食と健康』 3月:外国人従業員への衛生教育 4月:食品等事業者に求められる『食品安全文化』 5月:食品取扱い施設における労働災害事故の防止 6月:食べ残し持ち帰り促進ガイドライン ~SDGs目標達成に向けて~について | (公益社団法人日本食品衛生協会) |