夏季は気温や湿度が高く細菌が増えやすいので、特に細菌性食中毒に注意が必要です。

食品中で食中毒菌やその他の細菌を増やさないため、また、食品の品質保持のため、鮮魚介類や保存基準のある食品等の保管には十分にご注意ください。

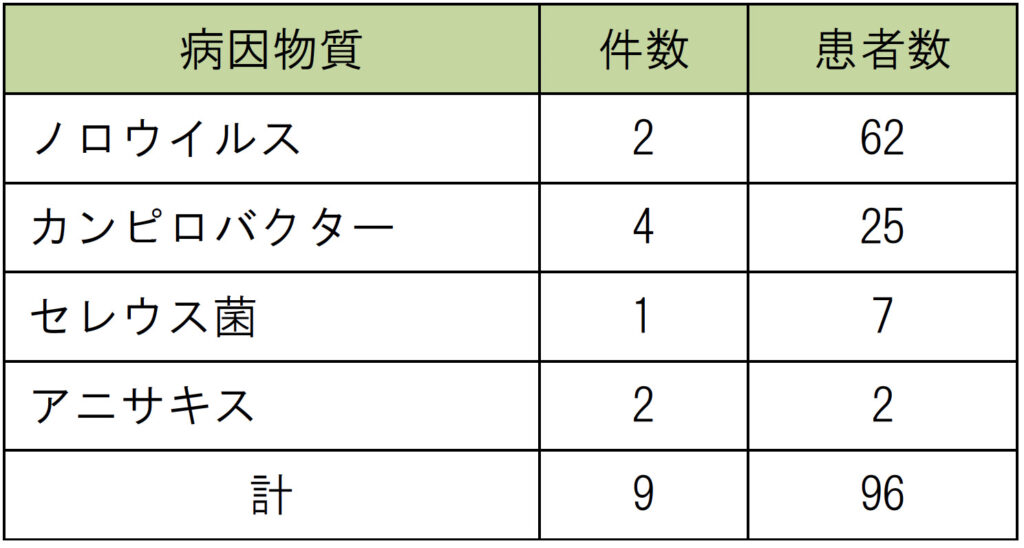

令和4年の大阪市内における食中毒の発生件数は、9件、患者数96名で、件数は前年度より1件増加しましたが、患者数は前年より減少しました。

令和4年は、新型コロナウイルス感染症対策として手洗いの徹底など個人の衛生意識の向上により、食中毒の発生が抑えられたのではないかと考えられます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う行動制限の緩和により、今後食中毒の発生増加が見込まれます。食中毒の原因を知り、予防対策に努めましょう。

食品営業従事者にとって手洗いは食品衛生の基本です。

手洗い設備はひじまで洗える大きさで、水栓に手指が触れることなく水と湯が出ることが必要です。(水栓:レバー式、オートストップ式、足踏み式など)

また、石けん、消毒液、爪ブラシを備えておくことも必要です。

さらに、手を洗う前に、爪は短く切り、指輪、時計などは着けないようにしましょう。

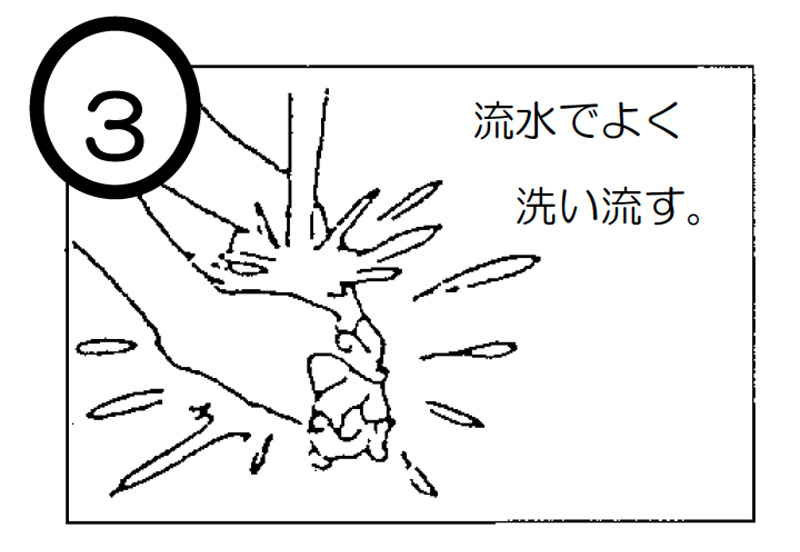

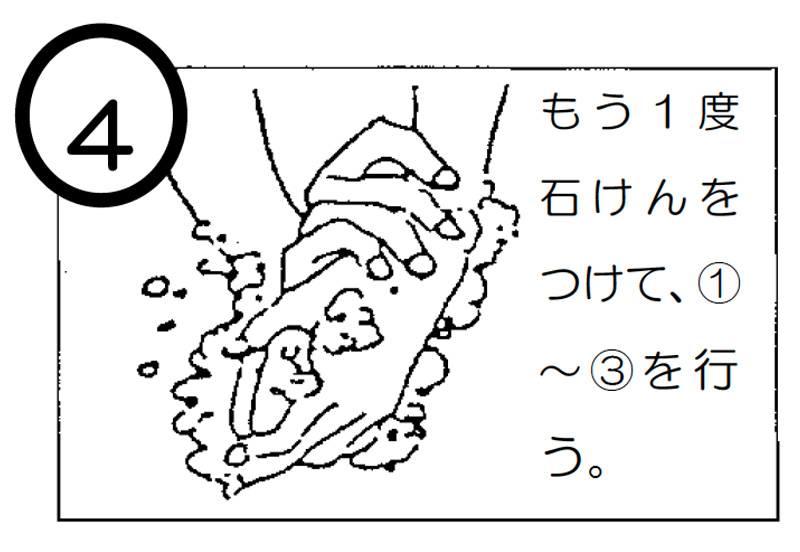

手洗いは1回では不十分な可能性があります。2回以上行うようにしましょう。

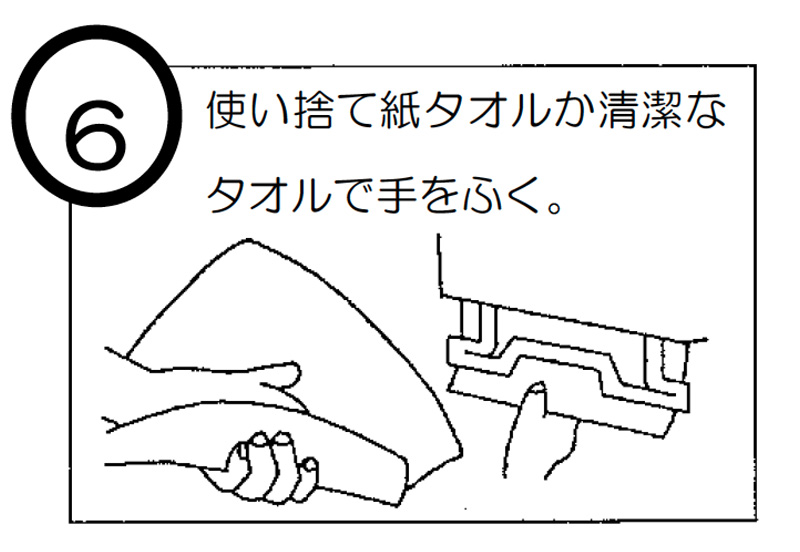

最後に消毒液を用いて、手指の消毒をしましょう。

大阪市では毎年7月を食中毒予防月間と定め、食中毒防止に努めています。また、7月から9月の間、食中毒が発生しやすい条件になる日に食中毒注意報を発令しており、発令状況はテレホンサービスや大阪市ホームページで確認することができます。場内においても開場日に2回、食中毒予防を啓発するために、場内放送も実施しております。事業者の皆さまも「食中毒予防の3原則」を再度ご確認いただき、中央卸売市場から食中毒や違反食品を出さないようにお願いします。

○本場では業務管理棟1階エレベーターホール北側の柱と16階中央卸売市場食品衛生検査所入口横にて「食中毒注意報発令中」の掲示を行っています。

○テレホンサービスで24時間テープ案内の情報提供を行っています。

(電話:06-6208-0963)

○大阪市食品安全情報発信ツイッター【大阪市食品安全ニュース】(@ocfs_news)にて、情報提供を行っております。

<参考>

〇政府広報オンライン「食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント」

https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/index.html

〇大阪市 「食中毒予防の三原則と家庭でできる食中毒予防」

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006592.html

〇大阪市 「食中毒予防月間について」

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005713.html

近年、お肉を生や加熱不十分な状態で食べたことが原因と考えられるカンピロバクター食中毒が全国的にも、本市においても多く発生しています。

カンピロバクター食中毒の多くは、鶏肉のさしみやタタキなどの生や加熱不十分な肉料理を食べたことによるものです。

このため、鶏肉などのお肉は中心部まで十分に加熱し、生や加熱不十分なものは食べないようにしましょう。

特に子どもやお年寄りや体が弱っている人がカンピロバクター食中毒になると、症状が重くなるおそれがあるため注意が必要です。

鶏肉をはじめとするお肉は、食生活に欠かせない食材です!肉料理はよく加熱し、おいしく安全に食べましょう!

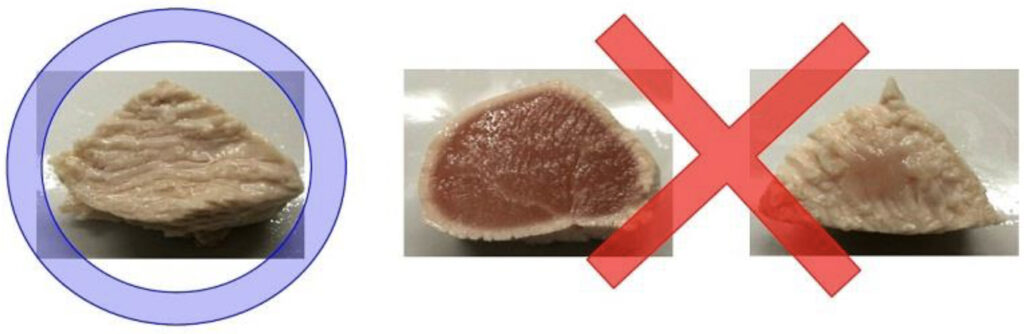

食中毒の原因となる病原体は肉や内臓(レバーなど)の内部にまで入り込んでいることがあるため、中心部の色が完全に変わるまで加熱してください(75℃、1分間以上の加熱)。

お肉を焼く時は、専用のはしやトングを使い、食べるためのはしで生のお肉に触れないようにしましょう。

ハンバーグ・つくねなどの挽肉料理は、くしで刺して出てくる肉汁が透明になるまで、中心部の色が褐色に変わるまで加熱してください。

お肉の調理に使用した包丁やまな板などの器具類は、使用するたびに、洗浄消毒しましょう。

調理前、食事前、トイレの後は、手や指を洗ったあと、消毒しましょう。

右端の例では、中心部が少しピンク色のままです。この状態では、食中毒菌(カンピロバクター)が生き残っていることがあります。

令和4年4月に「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」が改正され、令和3年度まで実施されてきた「ふぐ処理講習会」に代わり、国の定める認定基準を満たした「ふぐ処理試験」が令和4年度から実施されています。

受験を希望される方は事前受付を行う必要がありますので、必ず期間内に手続きください。

○事前受付期間

令和5年6月1日午前9時から令和5年6月30日午後6時まで

○申込方法

大阪府インターネット申請・申込サービス

令和5年度ふぐ処理試験受験申込の事前受付|大阪府行政オンラインシステム(task-asp.net)

※インターネットでの申込みが困難な方は、大阪府食の安全推進課にご相談ください。

大阪府食の安全推進課電話06-6944-6705(平日:午前9時~午後6時)

<参考>

大阪府 ふぐ処理試験の申込について

https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hugu/hugumousikomi.html

大阪府ふぐ処理試験

https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/saiyo/detail.php?recid=20821

大阪府ふぐ処理登録者関係

https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=2748&sin_recid=8655#shinsei

大阪市中央卸売市場 企画担当

令和5年6月9日(金)、インボイス制度の概要についての説明会が開催されました。

10月からインボイス制度がスタートする前に、その制度内容について、税務署職員から約1時間にわたり解説を行っていただきました。

参加した約60名の方々は、みなさん真剣に説明に聞き入り、質問も多く行われ、今後の役に立つとの声をいただきました。

お問い合わせ先 市役所 企画担当 電話6469-7935

食育活動にて弊社の新入社員 合計7名を対象に研修として「お魚料理教室」を5月16日に実施しました。協賛は、徳島県水産物消費地流通研究会様です。

今回は、これから魚を扱う仕事をする新入社員にとって、一般的な捌き方・食べ方を実体験として知る必要があります。目で見て・手で触って・匂いを嗅いで・味わって・講義で学んで、魚の基礎知識を勉強し、今後の業務に生かしてもらうことを趣旨としました。

食材は、まず鳴門海峡を泳ぐ「天然マダイ」と徳島県産の「骨切ハモ」を使用しました。そして、徳島県水産物消費地流通研究会様からは徳島県の名産品である「すだち、春にんじん、筍、しいたけ、味噌、ワカメ、わらび餅」を提供いただきました。

研修はまず、販促営業広報課としての日常業務の紹介、そして1時間ほどの簡単なグループワークから行いました。「うおいちの食育のキャッチコピーを考えよう」というお題で、弊社が行っている食育活動の魅力を理解して、世の中の人に伝わりやすくなるようなキャッチコピーをみんなで考案しました。どのようなものになったかは、また記事にさせて頂きます!

そしてお魚料理教室は、徳島県大阪事務所の矢野様より本日の野菜・県の観光・魅力などを紹介してもらいました。続いて弊社の宮崎が歩留まりについて講義した後で、お魚の捌き方・処理方法・料理方法を説明しました。班ごとに矢野様や弊社の社員に入ってもらう事で、より伝わりやすく質問しやすい環境を整えました。

メニューは、「天然鳴門鯛のお刺身~徳島県産すだちとワカメ(天然・養殖)」「天然鳴門鯛の混ぜご飯」「天然鳴門鯛のアラ味噌汁」「天然鳴門鯛の兜煮」「徳島県ハモの湯引き」「徳島県おすすめのわらび餅」でした。お魚を集荷してくださった鮮魚2課の方もお呼びし、皆で大変美味しくいただきました。

今回のポイントとしましては、お魚を三枚おろしから刺身まで捌くこと、アラの下処理、魚の調理方法、出汁の取り方まで一連の魚の処理方法を説明したことです。また、歩留まりの説明を実際の売価と照らし合わせて説明することで、より分かりやすいものに出来たと思います。

研修を通して、徳島県そしてお魚の魅力を学び、うおいちの社員として、魚食普及・SDGs貢献に繋がる取り組みとなりました。

最後になりますが、徳島県の魅力を分かりやすく伝えて下さった矢野様、弊社のスタッフ一同に大変感謝申し上げます。また、このような素晴らしい食育を実現できますよう、さらなる活動を進めていきたいと思っております。

大阪市水産物卸協同組合(髙丸 豊理事長)は、令和5年3月29日(水)に開催されました、日本さばけるプロジェクト実行委員会主催の「日本さばけるアカデミーin大阪市中央卸売市場本場」に協力しました。

ゲストのロンドンブーツ1号2号の田村亮さんと、当組合の販促広報委員会の井内委員によるクロダイをさばく実演、仲卸店舗での大型魚をさばく体験や削り節の機械削りの見学、ニコニコ海苔さんによる海苔の生態などに関する説明、参加の子どもたちによるアジをさばく実演、さばいた魚や海苔を使用した手巻き寿司の試食など様々なプログラムが行われ、16組32名の親子が参加しました。

参加者の皆さんは、中央市場での体験、海を取り巻く環境や魚に関する講義、魚をさばく実技などに真剣に取り組んでいました。イベントの主催者の皆様、ご協力いただいた全ての関係者の皆様、誠にありがとうございました。

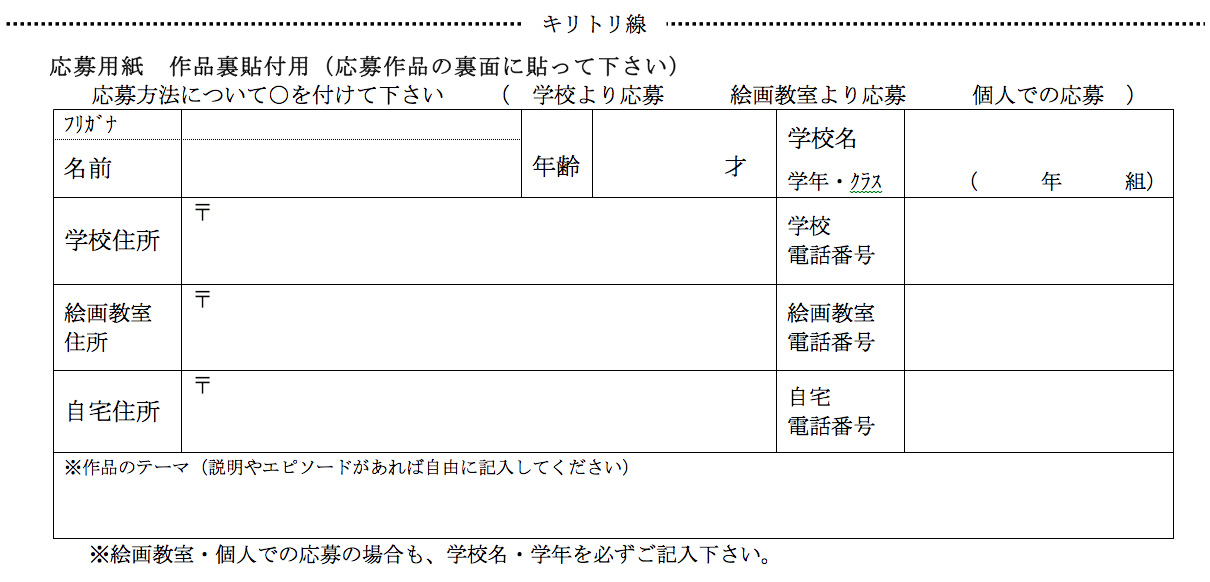

令和5年7月1日~9月30日(当日消印有効)

審査:10月上旬予定

大阪府下の高校生以下

①高校生の部 ②中学生の部 ③小学生4年生以上の部 ④小学生3年生以下の部

おさかな(おさかなを自由に表現してください)

◎サイズ/四つ切画用紙

◎画材/水彩絵の具、パステル、クレヨン、色鉛筆など

◎下記の応募用紙に必要事項(住所・氏名・年齢・学校名・学年・クラス・作品のテーマや

簡単な説明分)を記入のうえ、作品の裏に貼り付けてください

◎作品は未発表の作品に限ります。また、応募作品の返却はいたしません。

※応募作品の著作権は主催者に帰属します

※応募用紙に記入いただいた個人情報は、本コンクールに関する審査および結果等の通知や作品の確認以外に使用いたしません。

〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市水産物卸協同組合内 大阪おさかな普及協議会 宛

TEL:06-6469-3908 ※持込も可、ただし市場休場日は受付不可

令和5年10月中旬 ※入賞者の方には、学校・絵画教室を通じてもしくは個人にご連絡します。

令和5年10月下旬より約5ヶ月 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟1F研修室にて展示

授与式:令和5年10月28日(土)午前10時~ 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟16階大ホール

①高校生の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪府知事賞 | 1名 | 2万円相当の図書カード |

| 大阪府教育委員会賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 5千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 3千円相当の図書カード |

②中学生の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪府知事賞 | 1名 | 2万円相当の図書カード |

| 大阪府教育委員会賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 5千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 3千円相当の図書カード |

③小学生4年生以上の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪市長賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪市教育委員会賞 | 1名 | 7千円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 3千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 2千円相当の図書カード |

④小学生3年生以下の部

| 賞 | 入賞数 | 副賞 |

|---|---|---|

| 大阪市長賞 | 1名 | 1万円相当の図書カード |

| 大阪市教育委員会賞 | 1名 | 7千円相当の図書カード |

| 大阪おさかな普及協議会賞 | 1名 | 3千円相当の図書カード |

| 入賞 | 10名 | 2千円相当の図書カード |

大阪おさかな普及協議会の構成委員および外部委員からなる審査委員会を設置し、厳正な審査を行い賞を決定します。

入選作品の中から、市場PRのためにカレンダー等に使用する場合があります。

大阪おさかな普及協議会

大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員会(申請中含む)

一般社団法人大阪市中央卸売市場本場市場協会 公益財団法人大阪府漁業振興基金

大阪府知事賞(高校2年生の作品)

大阪府教育委員会賞(高校1年生の作品)

おさかな普及協議会賞(高校2年生の作品)

「日本三大祭」のひとつ天神祭まで後一月。その中でも、本場の若者たちがかつぐ玉神輿は、祭のしんがりをつとめ、特に注目を集めることになります。夕刻から繰り広げられる陸渡御での玉神輿を夕涼みをかねて、ぜひご覧ください。

(玉神輿講事務局)

※6月26日(月)から業務管理棟1階北玄関横の研修室前に天神祭玉神輿講の飾りつけを行う予定です。ぜひご覧ください。

| 結果 | 優 勝 大阪市水産物卸協同組合 |

| 日時 | 4月4日(火)〜5月23日(火) |

| 場所 | 松島球場(西区) |

| 結果 | 【テニスの部】 男子 優勝 木下 裕、宮本 克彦 組 (中青)(青卸) 【ソフトテニスの部】 I部 優勝 粕田 裕介、渡 薫 組 (青卸) |

| 日時 | 5月10日(水)午後9時 ~ |

| 場所 | マリンテニスパーク北村(大正区) |

| 結果 | 【団体戦】 男子の部 優 勝 藤岡智也、三宅諒太、佐野大地チーム(うおいちA) 女子の部 優 勝 石村友佳、村井真穂、唐沢奈沙チーム(うおいち1) 【個人戦】 男子の部 優 勝 西瀧 亮(うおいち) 女子の部 優 勝 石村友佳(うおいち) |

| 日時 | 6月6日(火)午後6時 ~ |

| 場所 | 心斎橋サンボウル |

資料室は下記のとおり業務しております

静かな環境で、ゆっくり、各種の資料をお調べいただけます。

・土曜日以外の開場日

・午前9時~午後3時

| 『令和2年漁業・養殖業生産統計年報』 | (農林水産省大臣官房統計部) |

| 『第96次農林水産省統計表』 | (農林水産省大臣官房統計部) |

| 『全国青果物流通統計年報 令和3年版』 | (一般社団法人全国生鮮食料品流通情報センター) |

| 『令和2年産 野菜生産出荷統計』 | (農林水産省大臣官房統計部) |

| 『令和2年 青果物卸売市場調査報報告』 | (農林水産省大臣官房統計部) |

| 『令和3年 青果物卸売市場調査報報告』 | (農林水産省大臣官房統計部) |

| 『家計調査年報 Ⅰ家計収支編』令和3年 | (総務省統計局) |

| 『令和2年度 食料需給表』 | (農林水産省大臣官政策課) |

| 『野菜情報』 3月:災害時の野菜摂取不足〜どうすれば改められるか〜 4月:今年の重要病害防除策 5月:サラダファーストを実証〜野菜をサラダで食べることの魅力〜 | (農畜産業振興機構) |

| 『果実日本』 3月:果樹流通の変化と展開 4月:今年の重要外注防除策 | (日本園芸農業協同組合連合会) |

| 『全水卸2023』 3月:東京都中央卸売市場年報に見る卸売市場の88年間 5月:卸売市場再整備の最近の動向について | (全国水産卸協会) |

| 『アクアネット』 3月:円安下の水産物貿易~新たな転換期の実数 4月:大衆魚の資源と利用の現状~“魚食の主軸”に異状あり~ 5月:超音波の水産利用の拡大~接近戦でも異能~ | (湊文社) |

| 『食と健康』 3月:低温調理の食中毒対策 4月:令和5年度食品衛生指導員巡回指導 重点指導目標 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の定着と振り返り」 5月:アニサキス食中毒徹底予防ガイド 6月:6月は「食育月間」食育について知ろう! | (公益社団法人日本食品衛生協会) |